Lavoro

Il guaio non è il reddito di cittadinanza ma l’assenza di gente in età da lavoro

“In Italia la gente non ha più voglia di lavorare”. “Il Reddito di Cittadinanza fa stare i giovani sul divano”. Sono ritornelli che opinionisti, imprenditori e influencer recitano frequentemente. In realtà sono molti i fattori che spiegano la difficoltà per le imprese di trovare i lavoratori di cui hanno bisogno. Fattori che poco o nulla hanno a che fare con il famigerato Reddito di Cittadinanza (RdC), spesso rappresentato come una misura disincentivante alla ricerca di impiego per i disoccupati e gli inattivi (cioè, secondo la definizione Istat, le persone “non classificate come occupate o in cerca di occupazione”). Tant’è vero che i fattori che spiegano la “penuria di lavoratori” esistevano in Italia molto prima del gennaio 2019, quando venne istituito il RdC.

La dinamica demografica è il primo di questi fattori e, stando a diversi studi, quello di gran lunga più preoccupante. In sintesi estrema, dal 1992 la quantità di italiani in età lavorativa (quindi compresa tra i 15 e i 64 anni) ha cominciato a diminuire in modo costante, attestandosi al 63,5% della popolazione nel 2021 contro la media OCSE di quasi il 65%.

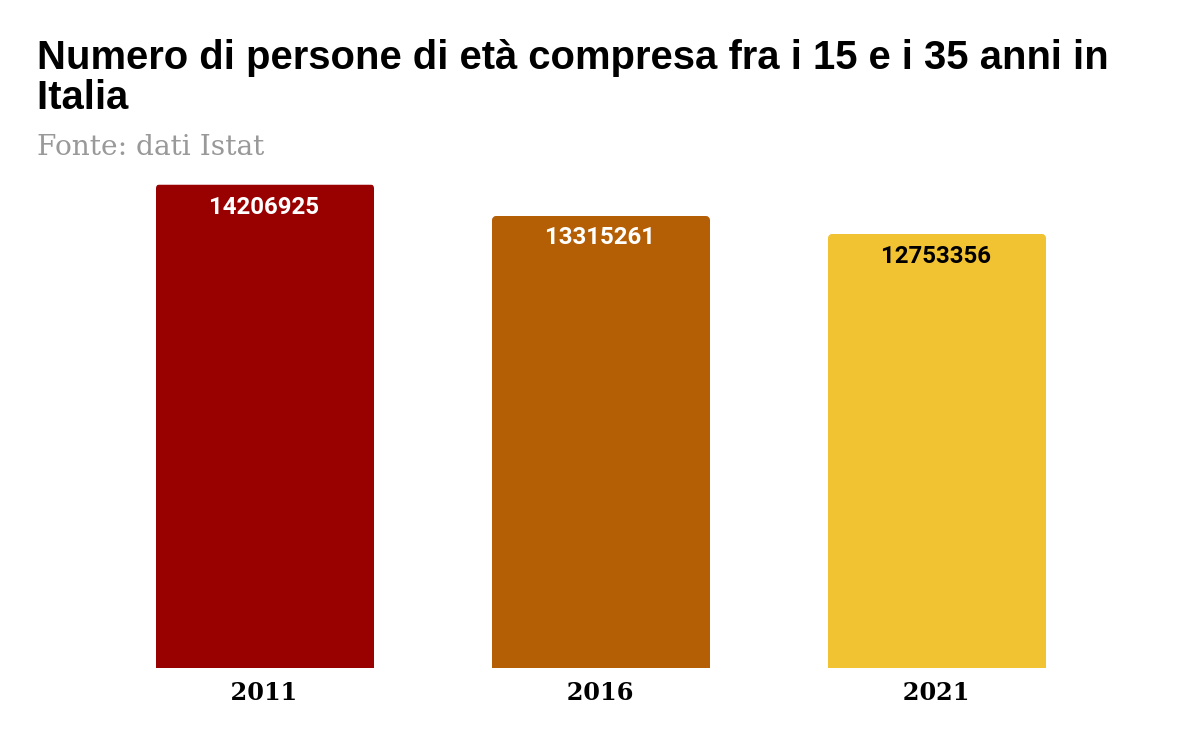

Si considerino ad esempio le persone di età compresa fra i 15 e i 35 anni residenti in Italia nel 2011, nel 2016 e nel 2021. Come mostra il grafico sottostante, dagli oltre 14 milioni del 2011 sono passate ai 12,7 dell’anno scorso:

Su questa tendenza ha un fortissimo peso il calo delle nascite cominciato dopo la generazione dei Baby-Boomers, cioè dei nati tra il 1946 e il 1964, durante la grande crescita economica del secondo dopoguerra, specie in Europa e Nord America. Dopo il massimo storico di oltre un milione di nati nel 1964, l’Italia ha sperimentato un costante calo delle nascite, fino alle 399mila del 2021. Quasi il 31% in meno rispetto al 2008, e “un nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia”, segnalava l’Istat lo scorso marzo nel rapporto Dinamica demografica anno 2021.

Ciò contribuisce a fare sì che il saldo demografico della popolazione in età lavorativa, cioè la differenza tra la popolazione che compie 65 anni e quella che ne compie 15, sia negativo. In altre parole, sono più numerosi coloro che raggiungono la soglia dei 65 anni, e quindi, teoricamente, escono dal mercato del lavoro, di coloro che compiono 15 anni, e quindi si affacciano, almeno potenzialmente, sul mercato del lavoro.

Secondo il rapporto Istat “Indicatori demografici anno 2019”, al primo gennaio 2020 gli ultrasessantacinquenni rappresentavano il 23% della popolazione totale. E mentre quasi il 64% della popolazione ha un’età compresa fra i 15 e i 64 anni, solo il 13% ha meno di 15 anni. Ciò, naturalmente, è un dato preoccupante nel medio e lungo termine.

Alessandro Rosina è professore ordinario di demografia e statistica sociale all’Università Cattolica di Milano, e in un’analisi per il magazine digitale Spirito Artigiano a luglio scriveva: “La trascuratezza con cui abbiamo finora gestito queste dinamiche pone oggi il nostro Paese di fronte alla prospettiva di una drastica riduzione della popolazione attiva. La denatalità italiana ha, infatti, prima ridotto la popolazione infantile, poi quella giovanile ed ora sta andando ad erodere sempre più anche le età adulte (anche tenendo conto dei flussi migratori, senza i quali la riduzione sarebbe ancor più rilevante)”.

In effetti per diversi anni la dinamica demografica negativa della forza lavoro è stata in parte compensata dal saldo migratorio, cioè la differenza tra immigrati ed emigrati, che invece è positivo. Anche quello, tuttavia, si sta restringendo. Secondo un’analisi dell’Osservatorio CPI dell’Università Cattolica di Milano a cura di Salvatore Liaci, il saldo migratorio “aumenta la forza lavoro, anche perché la maggior parte dei migranti stranieri è in età lavorativa e partecipa al mercato del lavoro mediamente di più rispetto alla popolazione residente. Il saldo è divenuto positivo negli anni Novanta, risultando particolarmente intenso nel primo decennio degli anni Duemila, ma ha conosciuto un netto calo nel secondo decennio. Nei cinque anni prima della crisi finanziaria 2007-08 la media del saldo migratorio era di 313.000 unità, mentre nei cinque anni precedenti la crisi Covid la media è stata di 160.000 unità”.

Non solo, negli ultimi trent’anni è aumentato il tasso di partecipazione al mercato del lavoro (cioè l’essere occupati o alla ricerca attiva di un impiego), cresciuto dal 60% degli anni ‘90 al 66% del 2019, e anche questo ha contribuito a compensare il saldo negativo della popolazione in età da lavoro.

E proprio la partecipazione al mercato del lavoro è un altro fattore fondamentale da considerare quando si tratta delle difficoltà delle imprese a trovare addetti. A Gli Stati Generali Rosina spiega: «L’Italia non ha solo la percentuale di under 35 più bassa in Europa ma anche la più alta percentuale di NEET, ovvero di giovani che non studiano e non lavorano. Sono quasi il 30% nella fascia 25-34 anni».

Sia chiaro però, i NEET non sono emersi con il RdC. Già nel primo trimestre del 2017, ad esempio, i dati Eurostat mostravano che la percentuale nostrana di NEET (intesi come giovani tra i 15 e i 29 anni) era del 24,2%, la più alta dell’Unione Europea, la cui media era di poco superiore al 14%. Nel primo trimestre del 2022 il dato italiano è sceso al 21,6%, restando comunque il più alto dell’UE, la cui media era del 12%. Andando ancora più indietro la situazione non migliora: i NEET in Italia erano al 20% nel primo trimestre 2009 (mentre la media europea era del 14,4%) e al 23,5% nel primo trimestre 2012, quando la media UE sfiorava il 16%.

Per il già citato Rosina, anche direttore del Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico aziendali (LSA) della Cattolica, il calo del numero di persone fra i 15 e i 35 anni è uno dei fattori principali per spiegare la difficoltà delle aziende italiane per trovare giovani da assumere. «In combinazione con tutto quello che non funziona in Italia nella transizione scuola-lavoro: sul versante dell’offerta di lavoro, della domanda, ma anche dell’incontro tra domanda e offerta. – sottolinea rispondendo a Gli Stati Generali –. Sul versante dell’offerta, uno dei limiti del nostro paese è costituito dai deboli percorsi formativi di molti giovani. Abbiamo una percentuale più bassa rispetto alla media europea sia di giovani che finiscono la scuola secondaria superiore, sia di chi arriva alla laurea. Meno sviluppato che negli altri paesi è anche il sistema della formazione tecnico-professionale, direttamente orientata alle competenze richieste sul mercato del lavoro di oggi e domani».

Vanno anche considerate alcune caratteristiche tipiche del tessuto produttivo italiano e dell’economia del Belpaese, che non si può certo definire dinamica: nel 2015, ad esempio, l’Italia ha registrato una crescita del PIL inferiore allo 0,8% contro il quasi 1,5% della Germania e l’1% della Francia; nel 2017 è stata di circa l’1,7% contro il quasi 2,7% e il 2,4% della Francia; e nel 2019 l’economia italiana è “cresciuta” di appena lo 0,5% contro l’1% della Germania e l’1,8% della Francia (vedi grafico sotto).

Inoltre il tessuto produttivo è costituito per l’immensa maggioranza da PMI, che per loro stessa natura hanno limiti oggettivi di possibilità di crescita e creazione di ricchezza e occupazione. Ecco qualche dato a titolo di esempio: nel 2016 l’Istat contava 4.390.911 imprese non agricole in Italia. Di queste, il 95,2% del totale (4.180.870) avevano da 0 a 9 dipendenti. Le aziende con 250 o più dipendenti erano solo 3.787 (ossia lo 0,08% del totale).

Secondo il rapporto Istat 2021 sulle imprese, delle quasi 4,4 milioni di imprese non agricole attive nel 2019 oltre il 60% “aveva al più un solo addetto (in genere ditte individuali con il titolare lavoratore indipendente)” e un ulteriore terzo erano comunque microimprese tra i 2 e i 9 addetti. E se il 2020 ha visto aumentare il numero totale di aziende non agricole, salito a 4.427.307, la situazione dal punto di vista degli addetti è rimasta pressoché analoga, con il 95,1% di imprese taglia micro e lo 0,09% di aziende con 250 dipendenti o più.

Se si dà anche uno sguardo all’evoluzione di settori tradizionalmente importanti per l’occupazione in Italia, ad esempio quello del commercio (al dettaglio e all’ingrosso), e quello del turismo (alloggio e ristorazione) tra il 2015 e il 2020, si nota un calo del numero totale di aziende del primo (da 1.105.227 a 1.054.131) e una crescita lenta ma progressiva del secondo (tranne nel 2020, certamente a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 in febbraio), dove le aziende sono passate da 315.464 a 326.315.

L’aumento del numero di aziende dell’alloggio e della ristorazione, legate a doppio filo al settore turistico, potrebbe essere letto come un dato positivo. In realtà va sottolineato non solo che si tratta prevalentemente di aziende di piccola taglia, quindi gli 0 e i 9 addetti, ma che il turismo è notoriamente un settore a basso valore aggiunto, e genera posti di lavoro strettamente vincolati alla stagionalità del settore, di bassa qualità e poco remunerati. Conferma Anna, che ha fatto per vari anni la cameriera in diversi locali del nordest e ora lavora in un bar nel padovano. Parlando con Gli Stati Generali definisce «semi-schiavitù» le condizioni di lavoro vissute da lei e molti colleghi del settore, e sul suo attuale posto di lavoro racconta: «Il titolare è una persona insopportabile e ignorante, il grosso del lavoro lo facciamo io e le altre colleghe». Anna è finalmente vicina alla laurea in lettere, e spera di fare l’insegnante.

Non è un mistero neanche il fatto che le aziende italiane siano in generale poco propense all’innovazione e agli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). L’Istat segnalava che nel 2019 il livello assoluto di spesa in R&S da parte delle aziende non agricole era appena un quinto di quello registrato in Germania, e meno della metà di quello della Francia.

L’Italia è anche l’unico paese OCSE in cui negli ultimi trent’anni i salari sono diminuiti, anziché aumentare: mentre in Germania, Francia e Spagna, ad esempio, sono cresciuti rispettivamente del 34%, del 31% e del 6%, in Italia hanno sfiorato il –3%. E negli ultimi dieci anni il rischio di povertà degli under 35 con figli è cresciuto rispetto alle famiglie composte da over 65.

Sono tutti fattori che hanno un grosso peso, sia nella quantità che nella qualità dei posti di lavoro che vengono creati in Italia. Se guardiamo al versante della domanda di forza lavoro, nota Rosina, «bassa risulta la valorizzazione del capitale umano dei giovani, spesso utilizzati come manodopera a basso costo. Inoltre, rispetto agli altri paesi europei, c’è un minore investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, che invece consentirebbe l’espansione di nuove opportunità di lavoro in grado di fare leva sulle idee e le competenze avanzate delle nuove generazioni». Non a caso, secondo il docente, «chi è ben formato e ha un elevato titolo di studio si trova con alto rischio di overeducation, ovvero di svolgere un lavoro che richiede livelli più bassi rispetto alla propria formazione. Per molti di essi la decisione è tra rassegnarsi a non dare il meglio di sé o provare a cercare migliori opportunità all’estero».

Tutto ciò, a sua volta, pesa sulle prospettive demografiche per i prossimi anni. Perché questo mix di vulnerabilità e carenza di valorizzazione, osserva Rosina, «frena anche le scelte di autonomia e responsabilità nell’accesso all’età adulta. Di conseguenza siamo anche il paese in Europa con maggior posticipazione dell’età in cui si ha il primo figlio e con più ridotta progressione verso il secondo».

Infine, l’Italia sconta l’assenza di un sistema efficace per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. Per Rosina infatti «pesa la carenza e l’inefficienza del sistema dei centri per l’impiego italiani, con la conseguenza che la grande maggioranza dei giovani cerca lavoro attraverso conoscenze e segnalazioni anziché attraverso i canali formali. Così però l’incontro tra domanda e offerta diventa molto dispersivo e poco funzionale. Anche chi ha buona formazione e competenze richieste dal mercato non viene aiutato in modo sistemico a trovare la collocazione ottimale, oppure a capire come raffinare le competenze in funzione della collocazione desiderata».

Alla luce dei dati appena esposti risulta davvero difficile sostenere in buona fede che il RdC sia la causa di tutti problemi delle aziende italiane quando si tratta di trovare addetti, o la ragione di una presunta svogliatezza “dei giovani”, una mancanza di volontà da parte loro di “fare la gavetta” (magari a 2 euro l’ora), con buona pace di ciò che spesso si legge su (certi) media nostrani.

Per Rosina è da escludere che il RdC sia responsabile delle ampie differenze tra il valore del tasso di NEET in Italia e negli altri paesi europei perché si tratta di una misura che incide su una parte limitata dei giovani. E, anche considerando la popolazione in generale è difficile pensare che l’importo medio di 511,92 euro percepito nel mese di giugno dai quasi 29mila nuclei (per 60mila persone coinvolte) in una provincia come quella di Milano, il cui costo della vita è notoriamente fra i più alti d’Italia, possa davvero permettere a qualcuno di smettere di lavorare o di cercare un impiego per “farsi mantenere” dallo Stato. Lo stesso vale per la provincia di Roma, dove oltre 78mila nuclei (e quasi 158mila persone coinvolte) hanno percepito un importo medio di 554,56 euro.

Ciò detto, resta la necessità di un sistema efficace che faccia dialogare domanda e offerta. Secondo Rosina, «considerate le modalità di effettiva implementazione, [il RdC] è risultato più una misura di contrasto alla povertà che di inserimento attivo nel mondo del lavoro. Quello che ai giovani italiani è continuato a mancare è la possibilità di passare dal sostegno passivo da parte dei genitori a un investimento pubblico in strumenti di attivazione e abilitazione che consenta loro di diventare parte attiva e qualificata nei processi di sviluppo del Paese –. Il docente osserva che il RdC può contribuire a ridurre la condizione di NEET – solo se incentiva la possibilità dei giovani di diventare autonomi dalla famiglia e li sostiene nella fase di ricerca del lavoro. Questa funzione, che combina sostegno al reddito e politiche attive, è rimasta carente nel sistema italiano».

In generale l’argomento è estremamente complesso; hanno un peso determinante dinamiche oggettive e quantificabili, come le tendenze demografiche, ma anche questioni socio-culturali e mancanze strutturali, come gli scarsi investimenti nell’istruzione e in un vero dialogo tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

La dinamica demografica nazionale, in particolare, è una questione che meriterebbe di essere trattata con serietà e preparazione dalla classe politica. Si tratta del futuro immediato dell’Italia: le giovani generazioni sono un bene prezioso (tanto più oggi, visto che si stanno assottigliando) e andrebbero valorizzate al meglio. Per riuscire a farlo ci sarebbe bisogno di mettere in campo risorse adeguate e di promuovere cambiamenti importanti, superando la mera retorica da campagna elettorale. Più che gli slogan e gli anatemi, servirebbero idee, una reale conoscenza dei problemi e del paese, e voglia di agire. Ma né la politica, né gran parte del mondo economico, sembrano particolarmente interessate.

Immagine in copertina: Pixabay

Devi fare login per commentare

Accedi